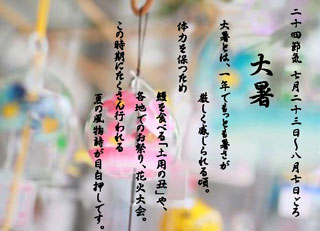

一年間を24等分した二十四節気(にじゅうしせっき)のひとつで、「容赦なく太陽が照りつけ、大地からは陽炎が立ち上ります。気温はぐんぐん上昇。うだるような暑さが続くころです」。2017年は7月23日から8月7日ごろまでを「大暑」といいます。 そして七十二候ではこの間をさらに3つに分けます。

一年間を24等分した二十四節気(にじゅうしせっき)のひとつで、「容赦なく太陽が照りつけ、大地からは陽炎が立ち上ります。気温はぐんぐん上昇。うだるような暑さが続くころです」。2017年は7月23日から8月7日ごろまでを「大暑」といいます。 そして七十二候ではこの間をさらに3つに分けます。

|

■初候:桐始結花(きり、はじめてはなをむすぶ) -7月23日から27日頃まで。 桐が天に向かって花を咲かせ、卵型の実をつけるころ。桐は神聖な木とされます。 |

|

■次候:土潤溽暑(つち、うるおうてむしあつし) -7月28日から8月2日頃まで。 熱気がまとわりつき、蒸し暑さが増すころ。 |

|

■末候:大雨時行(たいう、ときどきにふる) -8月3日から7日頃まで。 夏は時に激しい雨が襲ってきます。入道雲が沸き上がると夕立のサイン。暑さが流され、ひと時の清涼をもたらします。 |

|

■野菜1 ゴーヤー ゴーヤー(苦瓜/にがうり)はウリ科ツルレイシ(ニガウリ)属のつる性の一年草です。 日本に伝わったのは江戸時代といわれ、 九州や沖縄で栽培が始まりました。沖縄ではゴーヤーと呼ばれており非常に身近な食材ですが、本州ではまだまだ日常的な野菜とは言えないようです。これと豆腐を炒めたゴーヤーチャンプルーは有名です。オッサンもこの料理は大好きです。。 |

|

■野菜2 枝豆 1晩酌のおつまみには最適。代謝を上げるビタミンB1が多いので、夏バテ予防にも最適な食べ物。今の時期、オッサンの晩酌には欠かせないおつまみの一つです。 |

|

■魚1 イサキ 身が太り、腹には白子や真子を抱えている時期。特にイサキの真子は初夏限定の味覚として人気が高い。オッサンの口には入りそうもありません。 |

|

■魚2 ウナギ 夏痩せにといと万葉集にも登場するほど、昔から精のつく魚として食されていました。 「土用の丑」の日には欠かせない魚ですが、最近は品薄で値段も高くなりました。 |

|

■花1 オシロイバナ オシロイバナは、黒い果実(種子)を割ると、白い粉質のものがあり、それがおしろいの粉のようなので、この名がつけられています。 日本には江戸時代に入り、各地で野生化しているものも多く見られます。本来は多年草です。 花は夕方4時ごろから開き、翌朝まで咲いていて、午前中にはしぼんでしまう一日花です。 でも、夏の間ほとんど途切れることなく次々と咲き続けるので長く楽しめます。 |

|

■花2 秋桜 メキシコ原産の一年草で、秋に、枝の先ごとに、桃色・白などの、薄い花びらが8枚のように見える一重咲きの花を開きます。 日本には明治時代に渡来。「秋桜」は主に、秋に咲き花弁の形が桜に似ているところから名づけられたそうです。 余談ですが、「秋桜」と書いて「コスモス」と読ませるようになったのは、1977(昭和52)年、山口百恵の「秋桜(コスモス)」がヒットしてからのことなのだそうです。 |

|

■生き物1 カブトムシ ツヤツヤとした体に立派な角。凛々しいオスのカブトムシは夏の虫の王様で、子供たちにも人気ものですね。 |

|

■生き物2 アブラゼミ ス「ジリジリジリジリ・・・」という鳴き声は、まるで油の煮えたぎる音のよう。 この鳴き声を聞くと暑さが一層身に染みる感じです。 |

|

■風物詩2 天神祭り 東京「神田祭」京都「祇園祭」と並び、日本三大祭の一つに数えられる「天神祭」は千余年の歴史を誇り、水の街・大阪の伝統的な火と水のお祭で大阪の夏の風物詩となっています。 7月25日の本宮で行われる御鳳輦(ごほうれん)船が、100隻もの船を従えて大川を行き交う「船渡御」は圧巻で、祭最大の見どころとなっており、フィナーレの奉納花火では、都心の夜空を打ち上げ花火が彩ります。 |