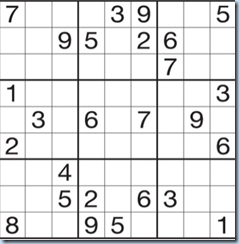

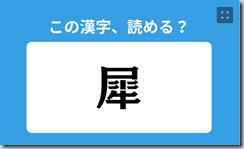

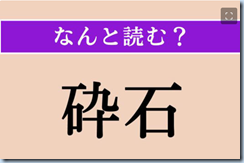

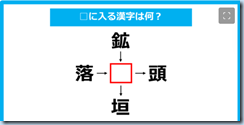

数独には少し頭を使ったと思いますが、漢字の方は即座に回答されたのではないでしょうか。

ところで、話は変わりますが最近”厚生労働省”の発表で[65歳以上の単独世帯数が増加が予想される]とのことです。

つまり”高齢者の独居問題”がクローズアップされるとの予想だそうです。

”一人暮らしの高齢者は、家族や友人、住まいの地域地域社会とのつながりが希薄になりがちで、「地域力や仲間力が衰退」している社会的も高齢者が孤立しやすい原因といえます。”

私も他人ごとではありません。年齢的にも長期の病院生活で社会的孤立感を感じています。幸いなことに、退院後は息子一家のお世話になって療養中なので、今の処孤立感はそれほど感じてはいませんが・・・。この療養生活が終わり、独り立ちすると途端に一人暮らしの高齢者の立場になります。

ということで、今後はもう少し高齢者の独居問題について勉強してみたいと思っています。内容が堅苦しくなると思いますが、その際はお付き合いいただければ有難いと思います。