容赦なく太陽が照りつけ、うだるような暑さが続くころです。軒先に風鈴を下げて音で涼を感じたり、窓に葦簀かけて日差しを避け、夜には川に船を浮かべて風に当たるなど、知恵と豊かな感性で、自然の中に涼を見つける納涼文化がありました。土用ウナギなどの食養生も、猛暑を乗り切るための習わしでした。梅雨が明けて、立秋までの土用の間に行われるのが土用干しです。「大暑」は次の「立秋」までの間の7月23日から8月7日頃までの期間です。

容赦なく太陽が照りつけ、うだるような暑さが続くころです。軒先に風鈴を下げて音で涼を感じたり、窓に葦簀かけて日差しを避け、夜には川に船を浮かべて風に当たるなど、知恵と豊かな感性で、自然の中に涼を見つける納涼文化がありました。土用ウナギなどの食養生も、猛暑を乗り切るための習わしでした。梅雨が明けて、立秋までの土用の間に行われるのが土用干しです。「大暑」は次の「立秋」までの間の7月23日から8月7日頃までの期間です。

|

|

夕立:午後から夕方にかけて雷を伴った大雨を降らせることがあります。夕立が去ると打ち水をしたように気温も下がって過ごしやすい夜を迎えられます。蒸発していく雨の香りを楽しんで美馬d庄。 |

■七十二候の区分

|

|

桐始結花(きり、はじめてはなをむすぶ)7月23日から7月27日頃まで。 桐が天に向かって花を咲かせ、卵型の実をつけるころ。桐は神聖な機とされます。 |

|

|

土潤溽暑(つち、うるおうてむしあつし)7月28日から8月1日頃まで。 熱気がまとわりつき、蒸し暑さが増すころ。草木は太陽の光をいっぱい浴び、濃い緑に色づきます。 |

|

|

大雨時行(たいう、ときどきにふる) 8月2日から8月7日頃まで。 夏は時に激しい雨が襲ってきます。入道雲が湧き上がってくると夕立のサイン。暑さが流され、ひと時の清涼をもたらします。 |

■旬のもの

|

みょうが:ほのかな苦み、しゃきっとした歯ざわりが特徴。インド・中国にも野生種はあるが、食用にしているのは日本だけ。食欲増進・解毒効果もあるので、夏バテにも効きます。 |

|

すいか:中国を経て、日本に渡ったのは平安時代だと言われます。約90%が水分で10%近くが糖分。利尿作用があり、老廃物の排出を促す、カリウム、シトルリンが多く含まれます。 |

|

おこぜ:グロテスクな容貌を持ち、背びれの針に毒をもっています。定番料理としては薄造り、唐揚げ、味噌汁などにするとおいしい。 |

|

太刀魚:北海道以南の海に分布し、する々口でいかやたこなどをエサにします。新鮮なものは刺身で食べたり、塩焼きでも美味しい。 |

|

いわし:腹の上部に黒い点が7個程度あるので「ななつぼし」とも呼ばれます。群れを作って回遊するのでまとめて大量に捕れます。とても傷みやすい魚なので注意が必要です。 |

|

夜鷹: 夏鳥として飛来します。フクロウと同様に羽毛が柔らかく、ふわふわと羽ばたき羽音をたてずに飛びます。全身が枯葉模様で身を守ってくれます。 |

|

うすばかげろう: 幼虫は縁の下にすり鉢状の巣を作る蟻地獄。成虫はとんぼに似ており、昼間は葉の陰などにじっととまっているが、夜になると活発に動き始めます。夏の明け方、網戸に止まっている姿が見られます。 |

|

待宵草:原宵を待って花が咲くことからこの名がついたと言われます。荒地や、やせ地、放置された畑や路肩のような場所に生え、ほかの植物が成長すると姿を消すそうです。 |

|

隅田川の花火大会: 隅田川花火大会は、東京都の隅田川沿い(台東区浅草(右岸)・墨田区向島(左岸)周辺)の河川敷において毎年7月最終土曜日に行われる花火大会です。毎年8月に開催される江戸川区花火大会とともに東京二大花火大会の一つに数えられます。

その前の名称は、「両国の川開き」という名称で、昭和36年まで打上場所は両国橋上流で行われていました。しかしながら、交通事情の悪化等に伴い翌年以降は開催ができなくなりました。今に伝わる「隅田川花火大会」の名称は昭和53年からと意外と新しい名称です。ビルで囲まれた隅田川で復活しました。

また、打上場所もさらに上流へ移動し、打上会場も2ヶ所となりより多くの方々に観ていただける配慮が施されました。

花火の打ち上げは、最初期は鍵屋が担当しました。歴史は鍵屋のほうが古く、江戸での創業は1659年。7代目鍵屋の番頭(玉屋清吉、のちの玉屋市兵衛)が暖簾分けで、1808年に玉屋を創業し、2業者体制となり、双方が腕を競いあっていました。

鍵屋と玉屋は異なる打ち揚げ場所から交互に花火を揚げたため、観客は双方の花火が上がったところで、良いと感じた業者の名を呼んだ。これが、花火見物でおなじみの「たまやー」「かぎやー」の掛け声の由来といわれます。当時評判がよかったのは玉屋のほうで、「玉やだと又またぬかすわと鍵や云ひ」と川柳にあるように、玉屋の掛け声ばかりで鍵屋の名を呼ぶものがいない、といわれた時代もある。ただし、玉屋は幕末期(1843年)に失火事故を起こし、半丁ほどの町並みを焼失させた罪で、江戸処払い(追放)を命じられ、1代限りで断絶した。ただし、その後も江戸のすぐ近くで細々と営業していたという説もあります。一方の鍵屋は、日本最古の花火会社「株式会社宗家花火鍵屋」として現存している。因みに、それまで難しい技術とされていた、同心円状に飛散する花火を明治期に及させたのが鍵屋です。 |

|

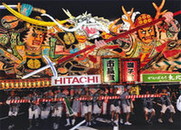

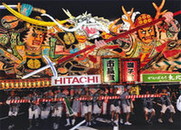

ねぶた祭り:

「ねぶた祭」は主に青森県の各地で行われ、明かりを灯した巨大な灯籠(=ねぶた)を山車に乗せて練り歩く大変華やかなお祭りです。その起源は奈良時代の七夕祭りまで遡ると言われており、地元の多くの人にとって一年で最も重要なイベントとされています。

中でも青森ねぶた祭は毎年200万人以上を動員し、仙台の七夕祭り、秋田竿燈(かんとう)祭りと並んで東北の三大祭りに名を連ねる大人気のお祭りです。 「ハネト」と呼ばれる踊り手がねぶたの周りを取り囲み、お囃子の音に合わせて元気よく飛び跳ねる姿を一目見ようと、全国からの観光客で賑わいます。ねぶた祭りの主役はもちろんねぶたを乗せた山車ですが、青森ねぶた祭ではこれを盛り上げる「ハネト」が大変重要な役割を果たしています。ハネトは「跳人」と書き、文字通り飛び跳ねる人を指します。

お囃子のリズムに合わせて元気よく飛び跳ね、「ラッセーラー!ラッセーラー!」と掛け声をかけながら山車と共に練り歩くハネトは常に人気の的なのです。

その他にも、青森県内だけでなんと40以上の地域で、同様のお祭りが開催されています。ねぶた祭は、奈良時代に中国から伝わった七夕祭りと、もともと津軽にあった精霊送りなどの行事が融合・変形したものだという説が有力なようです。七夕では小さな灯籠をそっと川に流すのに対し、こちらのねぶた祭は高さ4~5m、幅9mあまりの巨大な灯籠(ねぶた)が街を練り歩くのです。「ねぶた」の語源についても諸説ありますが、農作業の忙しい時期に疲れからくる眠気に負けないように「眠気を流す」→「ねむた流し」…と訛っていき、「ねぶた」または「ねぷた」と言われるようになったとの説が有力です。

ねぶた祭の多くは7~8月の間、青森県内の各地で行われています。 |

北国や山沿いでは初雪が舞い始めるころです。一方で、この時季は、移動性高気圧に覆われると平野部では暖かくなることも多く、この頃の晴れた日を小春日和と言います。

北国や山沿いでは初雪が舞い始めるころです。一方で、この時季は、移動性高気圧に覆われると平野部では暖かくなることも多く、この頃の晴れた日を小春日和と言います。