旧暦8月15日~16日の夜(八月十五夜)の月を「中秋の名月」と呼びます。室町時代から貴族たちの間で月見をして美しい月を愛でる慣習があったそうです。

そして江戸時代には庶民の間にも、お供えをして月を愛でることがはやったそうです。

|

|

|

望餅の月(中秋の名月) |

月見の飾り |

日付は「秋分」(9月23日頃)の前後半月の期間(1ヵ月間)の中で変動する。十五夜の日は満月の日に近い日ではあるが、必ずしも両者は一致するものではなく、むしろ異なる場合の方が多い。その差は最大で2日である。

2023年は今日9月29日が中秋の名月の日です。午後9時以降天気が良ければクッキリと見えるそうです。

中秋の夜に雲などで月が隠れて見えないことを「無月(むげつ)」、中秋の晩に雨が降ることを「雨月(うげつ)」と呼び、月が見えないながらもなんとなくほの明るい風情を賞するものとされる。「望(ぼう・もち)」は満月を指す。また、俳諧では旧暦8月14日~15日の夜を「待宵(まつよい)」、16日~17日の夜を「十六夜(いざよい)」と称して名月の前後の月を愛でます。

月見の飾りをして名月を鑑賞する、室町時代の貴族になった気分で名月を鑑賞してください。

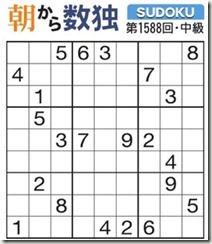

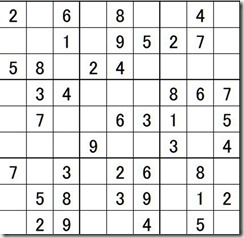

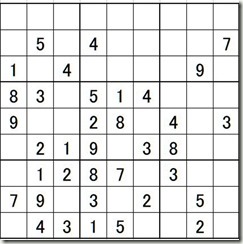

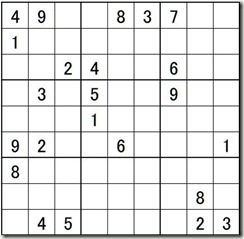

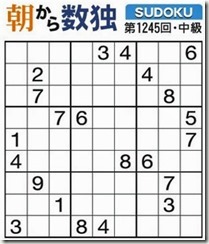

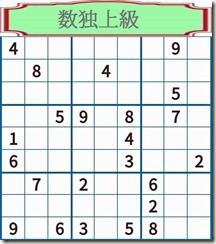

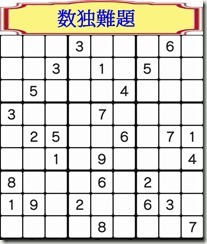

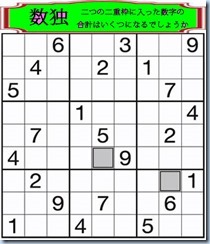

そして頭の体操にチャレンジしてみてください。材料を紹介します。

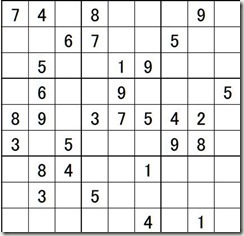

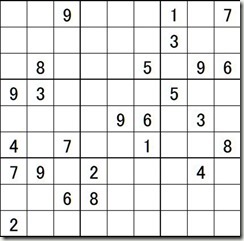

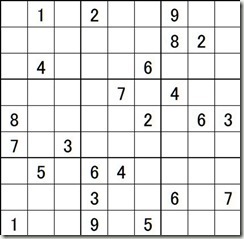

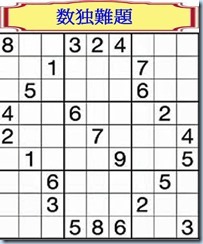

【数独】

|

|